“Deux litres et demi” de Julien Jouanneau

Claude Muslin • 12 février 2025

« La déflagration a mâché les morts et les décombres ». Jules Récarte, 17 ans, coincé au fond d’un cratère géant après l’explosion d’un obus dans l’enfer d’un champ de bataille de la Meuse ; nous sommes en 1916, le 14 juillet et c’est la canicule.

Dans

« Robinson Crusoë » ou

« Seul au monde » les héros, en s’ingéniant à fabriquer des kits de survie, accomplissent des prouesses. Ainsi Jules Récarte. Qui refuse de mourir si jeune, bêtement, pour rien.

« À cet âge, je devrais courir et contester, rire et rêver, découvrir et danser ». Je suis parti, parce que je croyais revenir vite et triomphal au bout d’une semaine ». C’était avant sa rencontre avec le commandant Machin dont

« la bêtise n’a d’égale que l’incompétence », avant que le conflit mondial ne s’enlise.

Donc il est au fond du trou. Blessé. La beauté du monde au-dessus de sa tête. Son horizon,

« un ciel de satin roux surmonte le clair-obscur de l’arène »,

« des bris de nuages émaillent l’aube » « le soir bleuté réduit la nuit ». Ses repères, la rose des vent créée avec un sceau, une feuille lisse, une aiguille frottée contre ses cheveux, magnétisée. Ses ennemis, les charognards, les vautours dont les chairs abandonnées servent de festin.

« En surprise du chef, moi, juste en bas, une pièce de premier choix, vivante et seule, qui cuit au sein d’un brasero ». Ses amis, sa musette, celle des morts, les gourdes encore gonflées, les trousses de survie. Ses rêves, hallucinations plutôt quand Jeanne s’installe dans sa robe légère au bord du cratère, ses jambes blanches et fraîches défient les pics de sédiment.

Il y a un paradoxe dans cette histoire, c’est l’extrême envie de lire, d’une traite, la description de

l’enfer. Poétique et crue.

« Une grappe d’étoiles, encore attachées à l’aube, émet leur dernier éclat puis se dissipe ». Il (le vautour) reparaît, un lambeau qui pendouille à la mandibule inférieure et les ailes cambrées d’extase. « Le charme des boyaux marécageux, sur lesquels flottent des tibias ».

Ce roman noir est un thriller ou une tragédie grecque ou les deux. Il y a l’unité de lieu, d’action, et la mesure du temps qui passe avec la dosette d’eau qui diminue de jour en jour : deux litres et demi – un litre quarante – un litre ; puis quatre-vingt-deux centilitres – soixante-dix … - soixante-trois … cinquante …

Comme dans le roman de Dino Buzatti le

Désert des tartares, le temps se traîne et l’espoir diminue. Les chapitres s’égrène au rythme de la ration qui baisse. Et puis, la question : vivra – vivra pas ?

Je vous invite à découvrir cette pépite littéraire du romancier Julien Jouanneau qui a publié trois romans chez Flammarion, aux Editions de l’Aube et Chez Rivages, entre 2014 et 2019.

Deux litres et demi

Julien Jouanneau

Éditions Mautice Nadeau (2025)

De sexe masculin, prussien, hussard et congelé. Tel fut le premier corps que je découvris en creusant le sol gelé pour y ensevelir « mon épouse » ; et si j’écris « mon épouse », c'est parce que je n'ai jamais su son véritable prénom . En quelques mots Vicente Luis Mora nous plonge dans un thriller empli de cadavres dans une terre inhospitalière au cœur d’une Europe centrale ravagée par les guerres. Dans le style du XIXe siècle il signe une fausse autobiographie qui tient tant du conte fantastique que du roman philosophique. Une sorte de réalisme magique cher à l’Amérique du Sud, popularisé par Gabriel Garcia Marquez, où le temps se joue des méandres de la mémoire, avec son géant et sa fée albinos, avec ses énigmes confrontées à la réalité historique ; Pourtant, s’interroge le narrateur, pour que lecteur puisse comprendre ce que je veux narrer il faudrait commencer par le début, sauf que le passé est si long et si profond que choisir une de ses parties constitue d'une certaine manière comme une imposture. Rien ne commence jamais à un instant précis, notre vie ne débute jamais exactement à la naissance. Disons qu’un certain Redo Haupsthammer arrive de Vienne pour s’installer en Prusse où il a acquis une terre dans une petite ville sur la rive de l’Oder. C'est là qu'il va rédiger ses mémoires. Nous sommes donc en Europe centrale, au cœur d'une contrée meurtrie par les guerres incessantes dont les terres gardent la mémoire, où « ce barbare de Napoléon » a laissé de si amères souvenirs , comme lui racontera son ami historien-philosophe Jakob qui lui parlera souvent de batailles. Et c'est aussitôt arrivé sur place que Redo se présentera au Bourgmestre en quelques mots très choisis . « Je suis né à Vienne de mère autrichienne et de père inconnu. Je suis venu m’installer seul à Szonden, car ma femme, qui voyage sur ma charrette confinée dans son cercueil , est décédée, il y a quelques jours à Mayence sous les coups de feu d’un soldat français en fuite… » Il gardera pour ses carnets qu’ il était né dans un bordel tenu par sa mère où il était tombé amoureux d’Odra qui y travaillait et dont les hommes comme les femmes étaient fous . Et que leur départ vers une nouvelle vie avait été longuement préparé sous une nouvelle identité avec un détour par la France pour se familiariser aux travaux de la ferme. Ils avaient connu une période heureuse, nous aimant comme nos jeunes corps le demandaient, appris a boire en contrôlant l'ivresse, comme l'espion qui s' immunise contre le poison le plus mortel . Cette histoire intime, nous la découvrirons à mesure que Redo déterrera des cadavres congelés de soldats qui pourtant jamais ne fondront l’été venu, perturbant son projet de premier fermier libre de Szonden . Dans cette double vie, il comptera sur les personnages de conte, comme le géant Udo que les abeilles ne piquent pas et qui échangeait ses services avec la population restant comme le dernier homme qui n’ait pas connu l’argent , et l’un des rares qui d’emblée lui avait dit : Il y a quelque chose d’étrange chez vous . Comme la mystérieuse Isle, l’albinos, comme une sorcière bienveillante accompagnée de son loup, qui ne s'étonne pas de ses découvertes de soldats congelés. Et il y aura son grand ami Jakob qui lui enseignera l'Histoire , soulignant le caractère transcendantal de la matière mais qui doute quand Redo lui demande s’il croit qu’en Europe les guerres soient terminées , se livrant à une leçon de géopolitique terriblement actuelle. Quant à l’énigme des soldats congelés, comme en écho, Redo entendra aussi ces mots du roi de Prusse : « Aucune nation ne peut survivre en exposant la vérité au grand jour. » Comme si le thriller ne pouvait fonctionner si le lecteur découvrait trop vite l’énigme, Redo tombe sur de plus en plus de corps congelés, s elon une effrayante progression géométriques, comme parallèlement Vicente Luis Mora multiplie le nombre de mots de chapitres en chapitres, analyse son traducteur François-Michel Durazzo . Ainsi les carnets de Redo sont parsemés de plus en plus d’indices à priori anodins mais assez troublants pour nous laisser approcher le mystère d'une époque incarnée par son personnage . Yves Izard Mitteleuropa, les carnets secrets de Redo Vicente Luis Mora Éditions Maurice Nadeau (2026) Traduit de l’espagnol par François-Michel Durazzo

Le cortège s’étira sous le ciel dégradé : des silhouettes marchant sous le soleil qui explose avant de disparaître. Une pellicule de miel recouvrait le village. Les habits flottaient dans le silence au milieu des croupes de verdure et du marbre froid des tombeaux. La foule avançait, compacte et désordonnée sans meneur… Ils allaient tous rester ensemble dans cette grande bâtisse qui n’avait jamais été aussi pleine… mais vidée de cette aura dont seule Gaïa avait le secret. La mort de cette grand-mère conteuse révèle ce que tous redoutaient : Ce jour là où l’été n'est plus annonce la fin de ces paradis de l'enfance . La nostalgie n'est plus ce qu'elle était comme des parenthèses ensoleillée dans la maison de famille que l’on doit quitter . Dans L’envers de l'été Hajar Azell raconte dans ce premier roman ce fossé infranchissable creusé par la mer entre ses deux rives, l’une où l’on vit et l'autre où l'on est née . Elle y raconte ces interdits sociaux qui pèsent sur les femmes et la violence des rapports familiaux sur les bords de la Méditerranée comme dans ce village où par tradition on respectait les morts presque plus que les vivants . Dès le retour du cimetière éclatent les disputes de famille comme entre les voisins, ceux restés au village et les autres partis vivre ailleurs. Tensions, ragots, jalousies , les corps sont passés en revue épiés avec cette question lancinante : Que va-t-on faire de la maison, si vieille et inutilement grande avec ce jardin de Gaïa où le décor de ses étés se colorait d'une teinte triste … chacun pleurait au fond l'amputation de sa propre mémoire . Par une succession d’aller-retour, la dure réalité va apparaître par contraste : d’abord la plage où se retrouvaient les deux cousines, Camelia et May, les corps en offrande au soleil, la drague avec ce mélange de villageois, d’enfants de la grande ville et des familles émigrées . Tout le monde devenait beau en cet été de leur 15 ans dans ces jeux pour trouver un amoureux. Et ceux-là qui nous demandent chaque fois d’où on vient, comme si on ne pouvait pas vivre ici et parler français correctement ! Camélia maigre, féminité discrète qui pleure le jour de ses règles en réalisant qu’« elle n’était qu'une femme » . May, qui revenait chaque été, et qui, avant la vente de la maison, éprouve le besoin de venir passer quelques mois en automne et va découvrir le pays réel : La route goudronnée et ses promoteurs immobiliers qui font disparaître à vue d'oeil le village où chaque été on venait exhiber les réussites, les belles voitures, les habits neufs comme une mythologie ainsi construite loin. Aujourd’hui May découvre le peuple du café qui ironise sur le « tout était mieux ailleurs » Elle redécouvre Nina, qu'on dit adoptée par Gaïa, devenue vraie maitresse de maison jusqu’à sa mort, et son destin sacrifié pour sauver l'honneur du groupe . Au fil de ses rencontres, elle qui s’était toujours sentie étrangère sur cette terre comprend pourquoi ceux qui étaient restés n'avaient pas le choix : Dans ce foutu pays… soit tu es rebelle, soit tu es esclave. Tu choisis ton camp assez vite, et après c'est fini. Certains s'enferment dans les conventions sociales et la cage est construite, c’est terminé pour eux. Jusqu’à Ryan qui se moque : tu crois qu’ailleurs c’est différent ? Cet endroit tu ne fais que le fantasmer . T’es comme Camus ! Peut être, mais la découverte des carnets intimes de Camelia et son travail d’écriture resteront un témoignage des plus précieux sur ce que peut la littérature . L’envers de l’été Hajar Azell Éditions Gallimard (2021)

Concrètement, il se passe peu de choses , lit-on à la page… 359 d’un roman qui en fait 635 et c’est une des plus belles antiphrases de la littérature moderne, tant Histoires de la nuit tient son lecteur en haleine, l’obligeant, toujours, à un chapitre supplémentaire pour savoir ce qu’il va (enfin) advenir de ces quatre protagonistes du hameau qu’occupent Bergogne, sa femme Marion (dont c’est le 40 e anniversaire, le jour du récit) et leur petite fille Ida, qui a l’âge d’aller à l’école du bourg, de regarder des dessins animés à la télé et d’attendre que sa maman rentre du bureau, que Papa ait rentré les vaches, à la Bassée (toujours), au lieu-dit Écart des trois filles seules (la voisine, la femme et l’enfant ?) ; il y a Christine, aussi, dans la ferme à côté, une artiste-peintre ( exubérante et barrée ) qui a renoncé à la ville pour venir habiter ici, dix ans auparavant : c’est ici et pas ailleurs qu’elle voulait vivre, vieillir, mourir . Ida adore Christine, son chien Radjah, va prendre son goûter chez elle quand l’école est terminée, ne s’étonne plus des peintures étranges et dénudées dans l’atelier — tout l’intérêt c’était que l’atelier soit dans la maison . La vie s’écoulait simple et tranquille, jusqu’à ce jour-anniversaire pour lequel Christine s’est engagée à faire des gâteaux — elle n’aime pas beaucoup Marion, qu’elle juge prétentieuse : une pétasse tatouée (au ras du cou) qui fait tout pour rentrer tard — mais garde ça pour elle : dans Histoires de la nuit, plus encore que dans tout Mauvignier, on dit peu mais on disserte sur ce qu’on ne dit pas. Ce sont les pensées qui prédominent, pas le discours, toujours restreint. Christine ne dit rien parce qu’elle aime beaucoup Bergogne , qu’elle a toujours appelé comme ça, comme on appelait son père, avant que l’ agriculture intensive le tue , avant que ses deux autres fils se fassent la malle et laissent Patrice à ses dettes, à ses bêtes et à ses insatisfactions, que la rencontre — via Internet — avec Marion n’a pas comblées. Il est aux petits oignons pour elle, pourtant, s’apprête à mettre les petits plats dans les grands pour lui faire la surprise : il est allé à la ville lui acheter un ordinateur, est passé chez Picard pour prendre des ris de veau, puisqu’elle les aime, a pris un quart d’heure pour trouver chez une prostituée ce que Marion ne lui concède (presque) plus — Oui, il est un homme et il veut baiser — a crevé en route, s’est blessé à un doigt… Ça l’a mis en retard et il n’a rien su, en son absence, du premier passage d’un homme dans le hameau, dont Christine s’est immédiatement méfiée. Il veut prétendument visiter la maison laissée libre, dont tous, ici, savent que personne ne l’a mise en vente. C’est Christophe, obséquieux dans son discours et son sourire, qui prépare le terrain ; arrivera le Bègue, le jeune frère, qui réglera la question du chien dans un passage terrible où le crime se mêle à la pâtisserie, sur fond des suites de Bach par Gastinel, que Christine écoute à fort volume, ce qui ne lui permet pas d’entendre les bruits, de les reconnaître comme chacun a appris à le faire, ici. Ils vont prendre en otage la peintre et l’enfant, le père quand il arrive enfin, se dispatchent sur les deux lieux — d’une maison l’autre , le Bègue dans l’atelier avec Christine, les autres dans la maison, à préparer l’arrivée de Marion. À partir de là, les chapitres sont alternés, on a le récit de la relation Le Bègue — qui sort d’un centre spécialisé pour attardés — Christine, l’évolution d’un syndrome de Stockholm inversé, et celui de la maison d’à côté, dans laquelle arrive Denis, le plus âgé des frères. Le meneur d’hommes, quand il est là, parce que pendant dix ans, il a payé pour des fautes qu’il va incomber à Marion… Qui, alors qu’elle passe le seuil de sa maison — avec bannière, table dressée et champagne au frais — est rattrapée par son passé. T’as vraiment cru qu’on t’oublierait ? lâche Denis, qui jubile de la situation, reçoit les deux amies de Marion (Nathalie et Lydie, invitées pour le dessert, avec Christine, censée le fournir) avec courtoisie, si bien qu’elles ne se rendent compte de rien, estiment qu’il compense l’attitude renfermée de Bergogne et Marion, dont elles vantent pourtant les mérites, puisqu’elle les a sauvées, dans l’après-midi, d’une faute professionnelle dont on voulait les accabler. La scène de captivité — passée par la sidération , les pulsions de violence, l’accablement — est vue, via un narrateur omniscient, par Bergogne, par Marion, par Ida et son regard d’enfant, qui voit son livre de chevet — Histoires de la nuit — toucher une réalité sur laquelle ses parents, elle le comprend maintenant, n’ont qu’un pouvoir restreint. Dans les deux lieux de l’action, la question est la même : Qu’est-ce qu’ils veulent ? Combien de temps cela va-t-il durer ? prend toutes les formes de sa verbalisation silencieuse. On cesse de respirer quand Christine échappe à la surveillance du simplet de service, veut appeler la police — ils n’ont pas répondu — on retient son souffle quand Bergogne se dit qu’en décrochant son fusil de chasse, en saisissant le couteau de cuisine, il pourrait inverser le rapport de force, on se demande si Marion va dévoiler son vrai visage, on se questionne même, avec Denis, pour savoir si les vrais salauds , dans cette histoire, sont vraiment ceux qui en jouent le rôle. Quel serait, à nous, notre propre poids d’histoires à taire . Il faut gagner du temps, mais du temps sur quoi et pour en faire quoi ? Que fait-on, humainement, d’ un mélange de fête et de terreur suspendues , d’un acte qui en appelle d’autres, surtout quand on laisse la surveillance d’un otage — peut-être s’il n’avait pas vu la terreur dans ses yeux, il n’aurait pas frappé — à un taré . Les images d’Oradour-sur-Glane, un village pas si lointain, surgissent sans qu’on le nomme, sorties des histoires entendues enfant, qui prennent corps, quand le drame se tend, que les armes sont sorties. Avant que Marion lâche un — D’accord, ça suffit, ça suffit, avant ce qu’enfin Marion va dire . Ou du moins ce qu’on entendra dire d’elle, dans les 90 dernières pages. Des histoires de premier train pour n’importe où de de furieux coups de pied de l’intérieur de son ventre … Et de digues qui se passent , de cercles concentriques qui se recoupent, comme toujours chez Mauvignier. Pour finir par sept coups de feu , comme dans les contes, ou presque, dont quatre toucheront leur cible , répète-t-il, pour maintenir le lecteur jusqu’au bout. Littéralement, jusqu’à la dernière ligne. Histoires de la nuit est un roman asphyxiant, qui a tous les codes du roman noir mais ne se défait jamais de sa mécanique métaphysique : toutes les pensées sont décodées, les secrets se libèrent de l’intérieur des protagonistes, qui considèrent tant ce qu’ils pourraient dire ou faire qu’ils n’ont plus besoin de le dire ou de le faire. Le dénouement — ses rebondissements — est à la hauteur du temps que le roman a suspendu et laisse un lecteur exsangue se dire que s’il ne s’est rien passé en 635 pages, ce rien-là n’aura jamais été aussi exhaustif dans ce qu’on peut imaginer de la comédie humaine et des misérables petites sommes de non-dits que nous sommes tous, finalement. Un page turner , conclut-on dans les milieux avertis. Histoires de la nuit Laurent Mauvignier Les Éditions de Minuit (2020) Laurent Mauvignier sera l’invité d’un Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 à 18h30 à la Maison Régionale de la Mer à Sète.

ÉDITO Si le Festival du Livre de Sète 2025 marque le 100e anniversaire de la mort d’Erik Satie dont nous célébrerons l’œuvre mercredi 24 septembre au musée Paul Valéry, cette 16e édition des Automn’Halles est avant tout dédiée à un auteur essentiel, Boualem Sansal, condamné et emprisonné pour exercice illégal de… sa liberté de penser et d’écrire, depuis plus de dix mois par un pouvoir totalitaire. « La Constitution garantit la liberté d’expression et de conscience et pourtant je suis là » dira l’écrivain âgé et malade en appel de sa condamnation le 24 juin 2025. Les Automn’Halles avaient eu l’honneur d’accueillir en 2022 l’auteur de Abraham ou La Cinquième Alliance (Gallimard, 2020), un écrivain pourtant chaleureux, humaniste et courtois. Jean-Renaud Cuaz Président des Automn’Halles

Quand je serai grand, je serai moudjahidin ! Cela fait trois ans que le garçon le répète à son cousin . Et c’est avec Tafir que Laurent, le journaliste narrateur nous entraine au cœur de la résistance afghane dans ces zones tribales où des enfants de 12 ans se battent avec leurs mères pour défendre leurs villages et échapper aux soldats russes qui ont embrigadé leurs hommes. Nous sommes à la fin des années quatre-vingt, quand les troupes soviétiques appelées par le régime communiste afghan marquent le pas face aux tribus afghanes. Avec ce roman historique inspiré d'histoires véridiques, Gilles Bertin qui a parcouru, parfois incognito, ces contrées dangereuses, tente de nous expliquer la complexité de ces guerres fondées à la fois sur le jeu des puissances régionales, avec au premier plan le Pakistan, mais aussi l'Iran, l'Inde et l'Arabie saoudite, et sur les oppositions tribales et ethniques. C'est donc dans ces zones tribales que va nous emmener Laurent, suivant les conseils de son « intellectuel avisé », un poète et philosophe afghan, qui détonnait par sa sagesse bienveillante dans ce monde guerrier . La veille barbe blanche lui a d’abord expliqué la complexité des dirigeants afghans, capables de changer de camp si on y met le prix et un minimum de forme, tout en lui fournissant une sorte de grille de lecture pour ne pas se perdre dans les alliances et les complots de la résistance afghane . Une intrusion dans le village de Darra avec son stringer , son correspondant local, lui avait vite ouvert les yeux dans ce haut lieu de fabrique et de trafic d’armes en tous genres, et lui avait surtout fait comprendre que… l’arme est partie intégrante du Pachtoune, c'est sa fierté et son orgueil. Là où ça se complique, c’est dans les relations avec le voisin direct car le Pakistan et l' Afghanistan hébergent des populations similaires. De nombreuses tribus vivent à cheval sur la frontière. Pour ces Pachtounes la limite entre les deux pays n'existe pas. Hors, l'obsession pakistanaise, est de dominer l'Afghanistan de peur que l'Inde ne s'y infiltre . C’est pourquoi le Pakistan aidait les rebelles afghans contre les Russes, sauf que certains pachtounes sont ralliés au régime communiste de Kaboul, et d'autres combattent au côtés des moudjahidin . Quand à la population afghane, le salut réside dans la fuite pour se réfugier au Pakistan dans d'immenses camps où ils tentent de s'organiser comme dans leur vie d'avant. C’est aussi l’objectif du vieil Aziz, à la barbe rougie au henné, qui protège les enfants déracinés, cette bande d'orphelins qui va peu à peu découvrir la solidarité. Nous suivons ce professeur qui forme les plus grands, Tafir et Asif, rejoints par Jamila pour les filles pour s’occuper du groupe de ces enfants qui doivent devenir adultes en quelque heures. Dormir dans des cabanes abandonnées en dehors de tout chemin fréquenté, éviter les mines antipersonnelles destinées à terrifier l’adversaire et faire des milliers d’estropiés … et recueillir au passages d'autres enfants perdus que les Taliban avaient recrutés à la madrasa pour qu’ils combattent les Russes. Laurent lui, avec trois ou quatre journalistes , réussit à décrocher une rencontre avec Hekmatyar pour éclairer la situation. Le seigneur de guerre le plus détesté, bénéficiait des faveurs de la CIA, et des services de renseignements Pakistanais tout en ne cachant pas sa haine contre l’Occident, spécialement des Américains ! Et sa détestation du commandant Ahmed Shah Massoud. Hekmatyar vomit le Lion du Panshir , non seulement parce qu'il est d'origine Tadjik, mais surtout pour sa divergence de vision de la vie et du monde en rêvant d’un Afghanistan apaisé, alors que lui, Hekmatyar voulait imposer une République ou un émirat islamique dont il serait le guide . Pendant ce temps la guerre continue, et les diplomates occidentaux qui ne sont pas dénués d'humour, tentent d'éviter les coups comme ce chargé d'affaires à l'ambassade de France qui raconte que le mois dernier, un de ces engins à traversé la salle à manger de mon ambassade, depuis je mange à la cuisine . Dans cet imbroglio, tandis que Reagan à trop besoin des Pakistanais pour mener sa guerre contre les Russes, un diplomate occidental à Kaboul de conclure : Personne ne veut de la paix des braves . Cette guerre sans fin est d'une actualité édifiante, aujourd'hui où les Talibans revenus sont en train d’effacer la moitié de leur population : les femmes. Afghanistan, les enfants d’une guerre sans fin Gilles Bertin Éditions Kailash, collection Les exotiques (2012) Gilles Bertin sera l’invité d’une rencontre des Automn’Halles le samedi 27 septembre 2025 à 19h30 à la librairie Kailash, 3 rue de Longuyon à Sète.

On commence à connaître l’auteur et son sens du contraire pour ne pas s’étonner qu’il intitule la maison vide un roman de 744 pages plein d’une histoire familiale portant sur deux siècles, trois guerres, trois femmes — de son arrière-arrière-grand-mère Jeanne-Marie à Marguerite, la grand-mère du narrateur en passant par la mère de celle-ci, Marie-Ernestine. Proust. Non, ça n’est pas un canular, ni une coquetterie d’auteur, mais dans la famille de celui qui remontera l’arbre généalogique, on s’appelle Proust, du nom de Firmin, son arrière-arrière-grand-père. Aucun rapport avec l’auteur de la Recherche du Temps perdu , annonce, d’emblée, l’écrivain — même si une dénommée Ernestine Gallou, la cuisinière de son oncle Amiot, inspira en partie le personnage de Françoise, qui fut celle de la Tante Léonie, à Combray — qui livre pourtant un (dernier) roman proustien en diable, par l’exigence de la langue et celle du sujet choisi : l’héritage familial prend la forme, dès le prologue, d’une maison inhabitée depuis longtemps, dans laquelle le narrateur cherche la Légion d’honneur, attribuée à Jules pour le sacrifice de sa vie fait à la Patrie pendant la Grande Guerre, celle qui va faire que les survivants prendront de haut ceux qui iront faire celle d’après, et plus encore — réunis — ceux qui, comme le père du narrateur, connaîtront l’Algérie, sans qu’elle mérite le nom de guerre, pendant des décennies. Puisque les trois générations sont marquées, chacune, par le sceau de la guerre, c’est par l’arrière que Mauvignier — fouillant, brassant et remuant des breloques, des vieilleries, soulevant aussi des odeurs — va décrire une histoire du temps, de la condition des femmes, des mœurs, aussi, en centrant d’abord l’histoire sur Firmin, le patriarche, qui a bâti son empire sur sa ferme, florissante, de la Bassée (évidemment). Mais c’est avec Marie-Ernestine que tout commence , antiphrase-t-il. Parce qu’elle a déçu, malgré elle, le plan de son père : un fils aîné chez les Curés, le deuxième pour reprendre les affaires de la maison et sa petite Boule d’Or pour le plaisir des yeux. C’est ainsi qu’on fonctionne à la fin du XVIII e siècle, mais les deux fils — l’effarouché Anatole, l’évaporé Paul — vont déjouer l’histoire déjà écrite pour eux ; de fait, il serait dit que Marie-Ernestine irait à l’école , comme ses frères, qu’elle y serait remarquable, intégrerait le couvent — elle, la petite de terriens, fortunés, mais terriens, t’es rien — les tableaux d’honneur, l’excellence, jusqu’à ce qu’elle découvre la musique, ce péché véniel , le piano, comme une échappée d’elle-même , constatant que tout son être n’était pas voué sans réserve à Dieu et au Christ . Par l’entremise de sa tante Marie-Caroline, elle va rencontrer Florentin — le bien-nommé — Cabanel, qui lui fera découvrir ses premiers émois, musicaux et amoureux. Est-il possible que cette gamine soit vraiment douée, soit aussi douée pour envisager le Conservatoire de Paris, que cette paysanne arrogante fasse autre chose de sa vie que ce qu’on avait décidé pour elle ? Mauvignier décrit les premières ruptures d’une lignée, d’un fossé qui se creuse avec sa mère, Jeanne-Marie, qui n’existera que quand son mari — qui la frappe raisonnablement et ne pratique que ponctuellement le quasi-viol conjugal — sera parti au front, quand elle devra, comme d’autres femmes avec elle, prendre les affaires en main. En attendant, au tout début du XX e s., c’est conduite par Hégésippe, le cocher, que, chaque semaine, Marie-Ernestine rejoint son professeur de piano, qu’elle rejoint cette musique qu’elle entend à l’intérieur d’elle-même ; il l’initie aux classiques, mais aussi à Maupassant, à Zola — Thérèse Raquin et son élève, Laurent, est-ce que cette vie-là est vraiment possible ? — ils vont au-delà des réticences de la femme de Cabanel ( suppliciée par le plaisir que son mari avait pris à sourire à la jeune fille ) et des nonnes, qui considèrent que cette enfant, versée, désormais, dans l’effronterie, l’aplomb, l’arrogance , ne sera jamais une des leurs. Un fait va marquer l’histoire familiale — et ses mutations — de façon irréversible : Firmin, pour qui rien n’est jamais assez bien pour sa fille, va lui acheter un piano, un vrai, un Pleyel, une anomalie dans une lignée de paysans ; mais dans le même temps, puisque l’époque le veut encore, il lui dit qu’elle va épouser Jules Chichery , un dur au mal, dans ses affaires ; rien qu’à entendre ce nom , elle se renferme, autant que le clavier reste obstinément fermé, pendant des semaines . Pas un mot pour Jules, qui sait qu’elle doit le détester, le mépriser. Ils peuvent rêver longtemps à ce mariage , pense-t-elle, qui va jusqu’à, un soir, avec une paire de ciseaux… Elle en sort et, paradoxalement, plus que les menaces de sorcellerie et d’avenir de vieille fille, c’est Jules qui sortira vainqueur de cette épreuve : elle doit s’avouer que oui, elle passe sa vie à (l’) attendre et lui dit oui, en juin 1905. L’union de la carpe et du lapin , dit-on, dans le village. Quand Firmin meurt, d’une crise cardiaque dans un champ, on lui rappelle comment elle l’a offensé, mais c’est à elle, sa Boule d’Or, qu’il lègue tout — en réalité, absolument tout — reléguant ses fils à la déception initiale qu’ils ont provoquée chez lui. De fait, c’est Jules, l’homme, qui devient le Patron, et quand Marguerite (celle qu’il portait à la boutonnière quand il venait voir sa promise, qui ne lui cédait rien) nait de cette union, en 1913, la guerre peut commencer , dit le narrateur. Qui ponctue son récit d’insères sur l’écriture en train de se faire : tout ça je le raconte vite, je l’invente, mais je sais que tout se déroule aussi vite dans la réalité d’hier ou d’aujourd’hui . La Grande Guerre, ses trois millions d’hommes dressés sous un seul mot d’ordre, Tous à Berlin ! c’est, à la Bassée — la terre basse, la terre inondable , Jules apprendra ça dans le Nord, dans un village homonyme — d’abord une inconnue : ça prendra trois mois ou trois semaines pour arriver là où personne ne sait que Jean Jaurès a été assassiné, et quand la mobilisation est prononcée, on croit relire quelques pages du Voyage (au bout de la nuit) , le cynisme en moins. Pourtant, le cauchemar de Firmin se réalise, lui qui avait marié sa fille pour que la maison ne soit jamais sans un homme , c’est le royaume des femmes qui s’avère et Jeanne-Marie qui se révèle à elle-même, devient la Patronne quand sa fille se réfugie dans un déni musical bien inadéquat. Elle ne s’occupe pas de son enfant mais propose vaguement de s’occuper de ceux des autres — de toutes ces femmes qui triment — puisqu’il faut bien contribuer à l’effort de guerre. Qui se vit via les lettres des Poilus, qui ne savent comment la dire : personne ne voudrait savoir et c’est pour ça que personne ne peut tout dire, ne pourrait tout dire (…) on dit la guerre mais on ne dit pas toute la guerre, non, on ne pourrait pas . Il y a une nuance entre raconter des histoires et raconter une vérité , dit le narrateur pour lui-même, mais il est précis sur les six jours de permission après 17 mois au front, sur la fierté qu’a Marie-Ernestine, désormais, de se promener avec lui après tant de journées à redouter de croiser, sur la route, les gendarmes ou le facteur comme la Faucheuse elle-même . Il ne lui dira pas qu’il a aperçu Florentin Cabanel là-haut, voit sa vie d’avant défiler à travers les regards des uns et des autres , fait connaissance avec l’aigreur des anciens — le grand-père Thirard qui lui demande si on l’a gradé pour le remercier de ne pas être mort , contrairement à son fils, qui n’aura pas droit aux égards — les ragots du village puis reprend son train, six jours après, rassuré — la Patronne tient la maison — sans savoir que la mort attend patiemment qu’il termine son voyage . La suite du récit, en parallèle de l’histoire et de la deuxième guerre mondiale qui ne va pas tarder, c’est la vie de Marguerite, (beaucoup) plus dissolue que celle de sa mère : elle est allée à l’école publique de la Bassée ( bien suffisant ), s’invente , à défaut de l’amour qu’on lui donne, le miracle d’une mère aimante et merveilleuse et d’un père qui l’aurait été, s’il avait vécu . Elle est garçonne, revêche, n’obéit pas à sa mère quand elle lui interdit de l’écouter jouer du piano , trouve les lettres, en deux lots, qu’elle a reçues du front, dévoile les fantômes d’une Marie-Ernestine jeune fille et d’un prof de piano trop délicat et parfumé pour un homme , va être embauchée, jeune fille, chez les vêtements Claude où Paulette, une femme forte , la prendra sous son aile, lui enseignera les amours saphiques et comment faire plaisir aux hommes dans le même temps ( Monsieur Claude veut qu’elle lui appartienne aussi ). Elle connaîtra la luxure, les lupanars et la boisson, saura comment on va aux asperges et y prendra goût. Jusqu’au scandale, le premier, son renvoi, son retour à la Bassée où sa mère va se remarier. L’auteur y va d’un parallèle avec la situation politique, le rôle de Pétain dans la Première Guerre mondiale, celui qu’il aura dans la 2 de : aujourd’hui, l’homme fort de la France est l’ennemi des Français . Marguerite est une forte tête, elle résiste à Rubens, son demi-frère, de fait, aspire à la modernité promise du XX e s. C’est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure , lâche Mauvignier, qui touche avec Marguerite et André, qu’elle va épouser, ses grands-parents, directement. Il a déjà prévenu d’une absence de linéarité ( Ce n’est pas à ma grand-mère Marguerite que Marie-Ernestine a tout raconté, mais à la fille de cette dernière, la tante Henriette ), jongle avec fiction, fortes suppositions et réalité quand il raconte la petite gouine, ses partouzes, les doutes sur la paternité de Henriette, les avortements possibles de Marguerite, mais aussi l’appel du Général de Gaulle, l’envoi de André à Dunkerque, les Allemands partout chez eux, la ligne de démarcation qui passe par la Bassée de 1941 à 1943 (du côté occupé, forcément). L’omniprésence du Juif dans la politique, à laquelle elle ne comprend rien . Sans rien en savoir, elle passera par les mêmes pulsions de mort que sa mère, avec laquelle, pourtant, elle ne partage rien. Et à force de boire au goulot et de manquer de la chaleur d’un homme, rencontrera un Allemand — c’est sa seule dénomination — qui, puisqu’elle a raté son car pour la première fois de sa vie, la raccompagnera, en escorte, à la Bassée : son cadeau de rupture , dit-il. Il forcera Marie-Ernestine à jouer du Schubert, pour lui. C’est l’épilogue avant l’épilogue d’une Maison vide — elle imaginait ce qui se passerait quand la voiture arriverait devant la maison de sa mère, la maison de Jules, celle de Jeanne-Marie et de Firmin, la maison Proust avant d’être celle des Chichery et a fortiori celle des Douet — dans laquelle l’auteur, qui joue jusqu’au bout sur une ambiguïté qu’il vit lui-même (est-ce de lui dont il parle ? Quand il évoque le suicide de son père, quelle est la part de ce qu’il a vécu en Algérie, dans cette autre guerre qui a mis 50 ans pour dire son nom ?). Cette maison vide , rouverte en 1976, après vingt ans d’abandon et de silence, l’auteur/narrateur la remplit (744 pages !) de cette patate chaude qu’étaient les histoires familiales et laisse un chef-d’œuvre absolu — je pèse mes mots — de littérature, dans sa façon de remonter le cours, chaotique, des vies qui ont précédé et ont généré la sienne. Qui ont fait qu’il s’est retrouvé, sensiblement, confronté à la mort brutale d’un père comme Marguerite l’a été avant lui : on crée des filiations pour moins que ça. La maison vide Laurent Mauvignier Les Éditions de Minuit (août 2025) Laurent Mauvignier sera l’invité d’un Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 à 18h30 à la Maison Régionale de la Mer à Sète.

ÉDITO Fin septembre, les Automn’Halles lanceront leur 16e édition. Seize années qu’un pari un peu fou a pris vie : celui de faire vibrer une île singulière au rythme des mots, de la lecture, de la musique et de la peinture. Depuis quatre ans, la reconnaissance officielle du Centre National du Livre est venue confirmer ce que les Sétois savaient déjà : que ce festival a gagné sa place dans le paysage littéraire national. Des partenaires fidèles — le réseau des Médiathèques de l’Agglo, le musée Paul Valéry, les librairies, le Plateau, l’Amadeus et désormais la Maison Régionale de la Mer — apportent leurs sites, leurs énergies. Grâce à eux, la littérature s’installe partout, elle respire dans chaque recoin de la ville, elle s’offre au plus grand nombre. Durant cinq jours, les auteurs se disperseront comme autant de semeurs de songes. Dans les classes, pour éveiller les élèves à la puissance des mots. Dans les espaces de rencontre, pour échanger directement avec leurs lecteurs. Dans les dédicaces, pour ce moment simple et rare où une phrase manuscrite scelle un souvenir. Le programme est riche, multiple, ouvert. Il accueille des figures déjà consacrées, et des voix nouvelles qui montent, prometteuses et fragiles. Il fait place aux auteurs et éditeurs locaux et régionaux, car la littérature vit aussi des racines qui nourrissent son terreau. Il tend la main aux talents en herbe, avec son Concours de nouvelles. Pendant cinq jours, Sète se transforme en une île de papier et de voix, où chaque rencontre devient une aventure, chaque lecture un voyage, chaque instant une célébration. Jean-Renaud Cuaz Président des Automn’Halles

« Moi, si on énumère, je suis un mauvais fils, un mauvais mari, un mauvais père. Un mauvais patriote. Moi, je suis surtout un homme qui rit, un homme qui joue. Moi, fils de Jiryis Jawhariyyeh, j'étais roi à Jérusalem. » C’est ainsi que se présente Wasif, le narrateur et principal personnage qui ouvre le roman dans une scène quasiment quotidienne et apparemment anodine : assis dans une gargote à Beyrouth, il entend à la radio l’annonce de l’issue de la guerre des six jours — Seulement six petits jours pour défaire les armées arabes, puis s’emparer de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie… Une prise de guerre en particulier ; la plus terrible parce que la plus symbolique. Celle de Jérusalem-Est, la vieille ville sacrée. À peine conquise et déjà défigurée… Une zone qui accueillait les pèlerins d’Afrique du Nord durant le Moyen Âge, qui remontait à Saladin. En dépit ou plutôt à cause du tragique de la situation, Wasif réagit en blaguant : « Jérusalem est comme un oignon. Le meilleur, c’est le cœur : les Juifs aussi sont des connaisseurs ! » Et il trempe un oignon dans son houmous, ce qui lui vaut d’être ouvertement et vertement insulté par un jeune homme qui n’adhère pas à ce genre d’humour. Voulant éviter le conflit et la leçon de morale, il se lève et part, pour nous emmener dans le sillon de son histoire depuis sa naissance en 1887 au cœur de Jérusalem-Est jusqu’en 1948, date où il s’exile au Liban avec ses enfants. C’étaient les temps bénis d’une époque révolue — Une façon d’être au monde, une habitude qui était nôtre, qui nous faisait vivre ensemble. Nous, pas les Palestiniens ou les Israéliens. Nous, chrétiens, juifs, musulmans. Les gens de Terre sainte, comme on disait alors. Laura Ulonati a écrit le roman d’une vie, mais aussi et surtout d’une ville. Une vie : celle de Wasif, librement inspirée des mémoires d’un personnage réel joueur de oud palestinien, chrétien orthodoxe, par ailleurs fonctionnaire sous le mandat britannique ; une ville : fascinante, mosaïque, Jérusalem adorée qui se dévoile à nos yeux et à nos oreilles à travers la voix de Wasif. Une vie et une ville pleines de rêves, de lumière, d’odeurs, de saveurs, de couleurs, et de musique. Car la musique est omniprésente dans le corps et le cœur de cette ville et de ses habitants aux multiples identités. Elle fait surtout partie intime de la raison d’être de Wasif — Oud en arabe, ça désigne un bout de bois… Il représente bien l’exilé au pouvoir limité, mais à la tête dure. L’oud peut dire toute la vie, les jours heureux ou douloureux, la mélancolie… Mieux que des mots, le son de l’oud fait revivre la voix de Jérusalem. Jouer, pour Wasif, c’est une obligation sacrée… Une quête qui fait toujours se quitter, se réincarner . La musique, c’est le souffle poétique du roman qui rythme chaque événement, heureux ou malheureux, joie, chagrin, espoir et destruction. Une musique sublime qui dit la tragédie et célèbre l’humain. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours lié l’amour à la musique. C’est le roman d’une histoire intime et familiale qui se fond dans l’histoire collective. On comprend mieux les changements et les bouleversements par l’intérieur. Jérusalem : Tout a commencé par un regard myope, dans des yeux qui ne voyaient Jérusalem qu’au travers des verres épais de grosses lunettes. Des culs-de-bouteille qui la transformaient en artefact intellectuel, qui refusaient de l’envisager comme une cité simplement habitée, charnelle… Jérusalem, Belle mal-aimée parce que trop regardée par de mauvais amoureux . Ou encore, à propos de la place des Martyrs — ce n’est pas anodin, le nom d’un lieu. Il porte des images qui pénètrent le passant, elles l’infusent à petit feu. Elles le gangrènent, elles lui donnent des idées, lui rongent doucement la cervelle. Laura Ulonati dessine avec délicatesse les portraits de ses personnages. Wasif fait preuve de tendresse mais aussi d’humour désinvolte — C’est vrai, je suis un saoulard. Je bois l’arak comme du petit-lait à longueur de journée, mon haleine empeste . Et surtout, il tient très fortement à ses racines — J’appartenais à Jérusalem, à son passé, à son présent . En exil, face à l’épuisement : J’essaie de voir à travers le rouge et la fumée, à travers le désespoir, mais la vue est bouchée. Alors je ferme les yeux pour écouter. J’aimerais entendre celui que j’étais… Les autres personnages ne sont pas accessoires. Le père campe un personnage haut en couleurs et profondément visionnaire, il a vu juste lors du déchirement de la ville sainte — Il avait deviné dans ce mode de vie séparé le danger d’une première dualité. Un dédoublement de la réalité qui ne plaçait pas civilisation et civilité au même endroit…La fin d’un récit commun qui nous mènerait face à face. En explorant ses souvenirs, son oud en bandoulière, Wasif fait renaître un monde certes révolu mais il le regarde avec une nostalgie qui lui confère une certaine dignité, une foi en l’humanité. Pour lui, la transmission est une nécessité vitale. Laura Ulonati donne une voix à la fois charnelle et poétique à cette ville et ses personnages emblématiques, cette Terre sainte si longtemps déchirée qui, à l’heure actuelle, n’en finit pas de souffrir. Très intéressante est d’ailleurs la mise en abyme de l’actualité dans l’histoire ancienne par des intermèdes montrant des personnages contemporains qui traversent les lieux du roman, pour en souligner les transformations et l’évolution de la situation. Ce roman nous invite à méditer sur le rôle de l’art et la culture comme liens entre les hommes et moyens de résistance à l’oubli, aux fractures, à la séparation. Laura Ulonati a été invitée aux Automn’Halles en 2023 pour son roman Double V . J’étais roi à Jérusalem Laura Ulonati Actes Sud (2025)

On devrait pouvoir mesurer la qualité et l’importance d’un auteur à sa façon de réagir à un sujet d’actualité anodin, un fait-divers comme on l’appelle. En 2009, à Lyon, des vigiles ont battu à mort un SDF, sans autre raison valable que le droit qu’ils se donnent et la force qu’ils y trouvent , dira Mauvignier, deux ans après, dans un récit d’une phrase, sans majuscule initiale, sans point final non plus, d’une cinquantaine de pages. C’est un narrateur omniscient qui s’adresse — alors que le procès a eu lieu et que le procureur lâche, d’entrée, un homme ne doit pas mourir pour si peu — au jeune frère de la victime, dont le crime est de s’être arrêté au rayon bière du supermarché — les moins chères, en bas du rayon — et d’en avoir dégoupillé une, parce qu’ à un moment, ça suffit de continuer poches cousues . C’est sans compter sur les quatre vigiles qui, l’ayant repéré — T’as de l’argent pour payer ça ? — l’emmènent à l’écart, dans un recoin, et vont déchainer leur violence ( je ne sais pas de quelle humiliation ils veulent se venger , dira le narrateur) et le laisser pour mort sur le froid de la dalle de ciment , dans la réserve. Lui, qui n’a pas fait d’histoire quand ils l’ont arrêté — parce qu’il n’a pas de mots — se sera dit que tout allait s’arrêter bientôt , replié dans une position de fœtus , il aura vu la mort venir, hébété, comme une bulle qui remonte à la surface et finit par péter. Il ne savait pas qu’il mourrait , ce jour-là, contrairement aux films dans lesquels l es héros savent qu’ils vont mourir : c’est une scène qui est pourtant, elle aussi, hors du réel, qui inversera le jeu ouvert de la peur puisque le narrateur, sans que ça ne rattrape rien, les montre au jeune frère de la victime — obligé de porter encore son grand frère , en annonçant sa perte à leur mère — comme assoiffés à leur tour, ayant peur la nuit. Ils se sont fait plaisir, voilà le fond , mais cette jouissance aura un coût, une fois les prétextes — la crise cardiaque d’entrée, le couteau imaginaire, la responsabilité rejetée sur l’un des quatre — évacués. La victime reste(ra) morte, la damnation portée autant sur sa famille que sur celle de ses assassins ; cette lacération , dans la vie de celui qui reste ( tu devras vieillir pour deux ), Mauvignier la recrée dans un souffle, une phrase, des questions lancinantes : au bout de combien de coups est-il tombé ? Combien de bières vaut une vie ? Et cette sentence, qui tombe, plus importante encore que celle des Assises : c e qui est triste dans ma vie c’est ce monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur . Ce que j’appelle oubli Laurent Mauvignier Les Éditions de Minuit (2011) Il faut respecter la volonté de Laurent Mauvignier de ne pas faire entrer Le lien dans le genre théâtral — sous-titre à l’appui — même si ce court ouvrage se construit sur un dialogue entre Elle & Lui, dans l’universalité de l’appellation. Les mirages de la futilité (météorologique) vite passés, on comprend que dans cette maison qu’ils ont partagée il y a longtemps — tout ça est si vieux — il est revenu depuis peu et qu’elle est y restée, à l’attendre, trente années durant, dans sa vanité de jouer la veuve et la gardienne ; mais elle va mourir, dans cette maison, sous peu, ça n’est pas le moment de changer quoi que ce soit dans la (vieille) décoration — on peut tout bouger, tout renverser mais… non, pas la chambre — elle aura besoin, dit-elle, de toutes ces vieilleries et de tous ces bruits — jusqu’au robinet qui fuit — pour profiter de tout, et de Lui, en premier lieu, jusqu’au bout. Lui, c’est un photographe de guerre, passé par tous les pays dangereux du monde, qui a vécu une vie à fuir (dans l’alcool et les femmes) l’idée qu’il avait quitté une femme qu’il aimait , éperdument, à échapper à tout ce qui (le) retenait à (eux) et (le) ramenait ici, toujours . Il a envoyé des lettres, n’a jamais brisé le lien qui fait qu’elle l’a attendu. Il est trop tard pour faire comme si je n’étais jamais parti , lui dit-il. Et pourtant, à ta façon, tu n’as jamais été aussi présent ici, avec moi, que pendant toutes ces années où tu n’étais pas là , lui répond-elle, dans un dialogue qui se construit autour de la faille originelle de l’Algérie — une permanence, chez Mauvignier — une forme de fascination pour la terreur qu’il est allé poursuivre dans les yeux des chevaux menés à l’abattoir, ou auprès de ceux dont la vie n’a aucune valeur, comme cette prostituée à Mexico dont la conversation lui rappelait le bruit des hirondelles, chez lui… Elle l’interroge sur ce qui animera son regard quand elle passera ad patres, s’il saura reconnaître la même expression que celle qu’il a cherchée partout, autour du monde ; il élude, dit que les images et les mots ne sont rien , déférence gardée envers le livre qu’il leur reste à écrire. Qui ne le sera sans doute pas, parce que ce qu’ils avaient à écrire entre eux, ils l’ont fait, même si le cours n’a jamais été tranquille. Il peut s’accabler, parfois — je suis passé dans ma vie comme les étrangers dans les grandes villes — on peut se demander s’il est rentré parce qu’elle était malade, elle va mourir heureuse , assène-t-elle. Le lien (jamais défait), c’est la radioscopie d’un amour sans regrets, sans mélodrame, que l’imminence de la mort et du temps qui a passé ramène à son essence, d’une pureté sans nom. Le lien Laurent Mauvignier Les Éditions de Minuit (2005) Il est désarmant, Mauvignier, capable de s’arrêter 400 pages sur des désarrois métaphysiques et d’expédier un Voyage à New Delhi — au cœur d’un pays d’1,43 milliard d’habitants — en 70 pages. Parce que le titre est un leurre, et que l’histoire de Carole aurait dû intégrer les récits concentriques de Autour du Monde et que Carole, dit-il en aparté, est l’embryon du personnage de Sibylle, la femme de Continuer : celle qui part au Kirghizstan pour se retrouver et sauver son fils de la chute. Carole, elle, en apparence, est une femme comblée, quand elle embarque pour New Delhi — dans le même avion que David Lynch — elle est l’héritière d’une entreprise familiale que gère son mari, Pascal ; lui, c’est le patron, pour lui, le monde, c’est d’abord son lieu de travail . Ils sont mariés depuis douze ans, ont des enfants, elle ne manque de rien sauf peut-être de considération. Elle ne s’en offusque que quand son mari la prend pour une imbécile dans des petits rituels humiliants — deux doigts qu’il posait sur le haut de sa nuque en la grattant du bout des ongles, deux ou trois petits très brefs, secs — ou qu’il la limite au rôle de potiche dans ses repas d’affaire, pourvu qu’elle porte les boucles d’oreille qu’il lui a achetées. À peine arrivés à New-Delhi, il la confie à Agnès, la femme de Mercier, son collaborateur, mais elle la fuit dès le lendemain, lassée d’entendre la complainte des femmes d’expatrié, l’ennui, l’hyperactivité pour compenser . Elle part seule dans les rues de la ville, qu’elle assimile au Caire, à Istanbul, des lieux qu’elle a déjà fréquentés, un monde de funambules , pour elle. Jusqu’à ce que sa route — et son destin — croise Grégoire Vasset, qui s’intéressera à elle, l’écoutera, lui fera visiter la mosquée Jama Masjid, le vieux quartier d’Hazrat Nizamuddin, ils vont boire du vin, manger chinois, pour en rire, écouter du jazz, elle aura juste le temps — Cendrillon mature — de rentrer à l’hôtel avant que son mari le fasse, qu’elle n’ait rien à justifier d’une jalousie qu’elle sait inévitable. Il écrit des livres, lui demande si elle a vu les images du Japon (pour renvoyer à Autour du monde ), c’est lui qui agira comme le révélateur d’une vie dont elle ne veut plus. Quelque chose qui vacille, se dira Pascal, quand il la ramène dans sa chambre, après un dîner empli de conventions grotesques (jusqu’au poète local qu’on a mis là pour que les femmes ne s’ennuient pas trop). Jusque-là, il savait, Pascal, que sa femme allait s’ennuyer à mourir , mais que s’ennuyer à mourir, ça (n’était) pas mourir , se rassurait-il. Il n’est plus temps de fuir encore , se convainc-t-elle, en allant acheter un paquet de cigarettes et se remettre à fumer, enfin. Et de passer le cap, dans une chambre (823) qui n’est pas la sienne, pour une vie (à venir) qui ne sera plus celle qui l’a menée ici. Voyage à New Delhi Laurent Mauvignier Les Éditions de Minuit (2018) Laurent Mauvignier sera l’invité d’un Grand Entretien des Automn’Halles le jeudi 25 septembre 2025 à 18h30 à la Maison Régionale de la Mer à Sète.

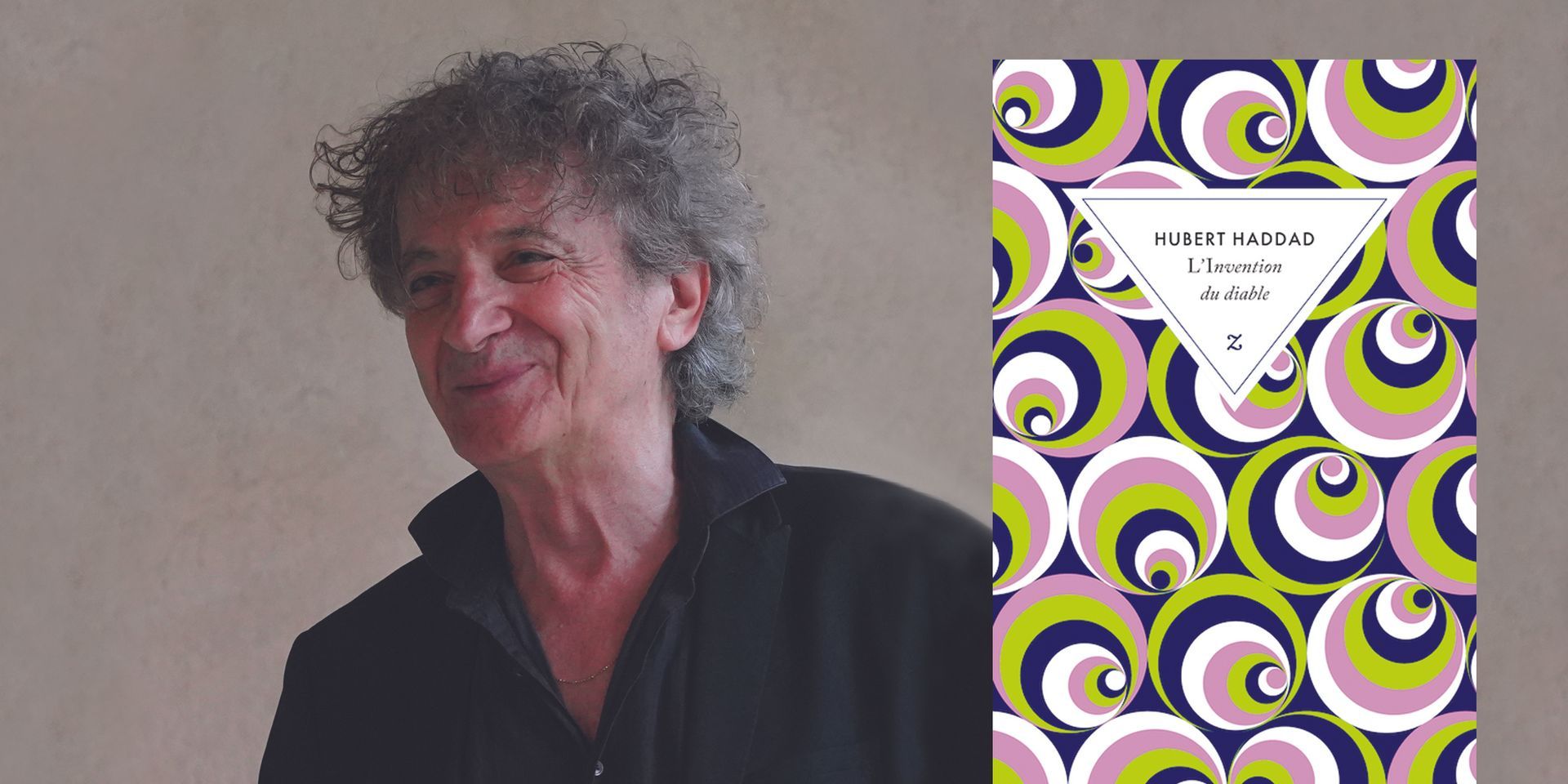

On reconnaît et admire chez Hubert Haddad la propension indéniable à investir toutes les formes créatrices pour sauvegarder en littérature la place à l’imaginaire qui lui est inhérente. La preuve en est donnée une fois de plus avec ce roman dont les premiers mots du prologue — Appelez-moi Papillon, Marc Papillon de Lasphrise, ou tout bonnement le capitaine Lasphrise. Je suis le dernier immortel — suscite immédiatement la curiosité du lecteur. Qui est ce personnage ? Fasciné par son étrange destin de poète-soldat né en 1555 dans le doux pays de Loire au XVIe siècle, (clin d’œil à Ronsard et du Bellay), l’auteur nous conte sa vie aventureuse de soldat dans les six chapitres contenus dans la première époque du roman. Car Papillon, Capitaine Lasphrise, a bel et bien existé. Après vingt années de bons et loyaux services aux côtés des Guise en pleines guerres de religions, où il échappe plusieurs fois à la mort, assiste à la mort violente de compagnons et brave tous les dangers, il se retire dans son fief angevin, épuisé, le corps couvert de cicatrices, seul, pauvre — ne jouissant pas de pension — mais l’âme encore vaillante, toujours habitée par son amour de la poésie. Il n’a qu’un seul souhait, celui de se consacrer entièrement à écrire des vers ; il parvient même à publier des recueils, mais sa grande tragédie sera qu’il ne reçoit pas la reconnaissance désirée. Son rêve de gloire, d’immortalité accordée aux talents de poètes reconnus s’envole. C’est alors que l’imaginaire de l’auteur prend son vol — Démon témoin de mon jurement Au risque d’en perdre âme et sang Une plume à ma veine trempée Scelle un contrat d’immortalité Tant que gloire enfin me soit donnée Jamais irai-je en l’ombreux tombeau Hubert Haddad le prend au mot et le rend immortel par le pacte qu’il signe avec le diable. L’auteur renoue ici avec le mythe de Faust et de l’immortalité. Mais aussi avec le registre du merveilleux, laissant agir la magie, le fantastique, le surnaturel. C’est donc en 1599, date présumée de la vraie mort de Marc Papillon de Lasphrise (sa tombe est restée introuvable), que commence sa vie d’immortel, de créature métaphysique. L’avenir désormais serait son éternité. Son livre de poésie en poche, il part en voyage dans l’espace et le temps, traversant quatre siècles d’histoire de France. Âme errante en quête de gloire posthume, il vivra mille péripéties sur les champs de bataille de toutes les guerres, échappant à la terreur de la Commune et des deux guerres mondiales, sera introduit dans les salons des Précieuses, connaîtra les galères, sera embastillé avec le Marquis de Sade, rencontrera Napoléon et bien d’autres illustres connus ou inconnus, tout en suivant ses passions amoureuses à la recherche de la Nouvelle Inconnue, image de l’amour absolu. Papillon était condamné à un sempiternel exil au milieu des existants tous plus ou moins assurés de leur trépas. Jusqu’au jour béni qui verra son obscure survivance transmuée en glorieuse immortalité. Sa mort dérobée lui serait alors rendue comme un diamant noir, fruit des étoiles ou larme de Dieu. Hubert Haddad maîtrise souverainement la dimension picaresque et baroque dans ce roman, mais ce n’est pas la seule. Il y a plusieurs romans dans ce roman, le roman étant l’invention du roman. On y rencontre l’immortalité, donc la mort ; la mort, l’ennemi première de l’homme qui frappe sans distinction du qui, du où, du quand, du comment. Disparaître a-t-il un sens pour l’écume et la neige ? depuis des siècles antiques, par une franche moitié ou deux tiers souvent, les enfants naissent et meurent. Les fosses d’oubli, les champs de guerre et les charniers avaient ces coulées de jeunes vies soumises au fil aiguisé du faucard. L’immortalité, donc une réflexion sur le temps, laquelle explore aussi la notion de mémoire. En effet, Papillon se souvient de tout, mais cette mémoire s’avère être un labyrinthe sans fin. Ses amours, ses combats, ses douleurs, ces minuscules incidents du temps qui passe , se confondent, le passé et le présent se rejoignent, rien de la réalité ne subsiste vraiment, le passé ne se détache plus clairement du présent et s’égare à la moindre distraction dans les culs de basse fosse de la mémoire . Papillon se trouve emprisonné dans son propre passé. Onze ans après un trépas ajourné, il continuait d’expérimenter une très curieuse impression, cruellement indolore, de perte irréparable . Il cherche le sens de sa quête de vérité. Que valent jours, mois et années pour l’insensé qui, ajournant son Salut au profit d’une hypothétique gloire, se sera lui-même condamné à la survivance ? C’est aussi un roman sur la folie, la folie du projet d’immortalité qui participe du souffle de vie. Perdant ses repères, Papillon constate que l’immortalité est pire que la mort. Il finira par découvrir une autre éternité en se dépouillant de son orgueil, de ses vanités, de ses aspirations, de son désir d’immortalité, de ses illusions de vivre . Plus rien ne l’affecte, il endure désormais l’astreinte de l’effacement de toutes choses . Papillon apparaît comme un personnage touchant, tendre, drôle, bien que tragique, car la tragédie fait partie de l’histoire. Enfin, le roman est surtout un hommage à la poésie, chère au cœur de Hubert Haddad. Face à cette immortalité qui fige, l'art, et en particulier la poésie, est la seule issue. En créant, Papillon ne cherche plus à conquérir l'éternité, mais à donner un sens à l'instant. La richesse de ce roman est portée par une langue poétique, ciselée, inventive, souvent savante, reflétant une immense érudition forgée dans la fréquentation assidue des poètes, connus ou inconnus de tous temps. Le lecteur suivra avec émerveillement, parfois d’un œil amusé, les scènes successives, conçues comme une galerie de tableaux ornés de citations érudites ponctuant l’errance de Papillon. Il découvrira la beauté de la nature chantée ici magnifiquement. Il sera invité à la rêverie, à la réflexion, à l’humour, guidé par le fantastique imaginaire de l’auteur. Le Diable n’est pas un être. Il est une invention. Une invention à notre image. L’Invention du diable Hubert Haddad Éditions Zulma (2022)